Retabel Szene 6

Andacht zur sechsten Szene

Liebe Passionsgemeinde,

seit am Karfreitag vom Kreuz der letzte Ruf des sterbenden Gottessohnes verhallte, hielt die Welt den Atem an: sollte das wirklich so sein, dass der Hass über die Liebe siegt, der Verräter über den Erlöser, der Tod über das Leben? Aber es gab doch auch Zeichen der Hoffnung, denn es waren seltsame Dinge geschehen, als das dornengekrönte Haupt sich sterbend neigte: die Sonne verlor ihren Schein, die Erde zitterte, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Das heißt für uns: Als Christus starb, wurde die Schranke zwischen Gott und den Menschen zerstört.

Die Jünger haben den Tag der Kreuzigung mit seiner Finsternis über dem ganzen Land und der noch größeren Finsternis in ihren Herzen nie vergessen, sie sahen kein Licht in der Dunkelheit, sie liebten ihren Meister nach wie vor, aber sein Leben war ausgelöscht, verschluckt vom Triumph seiner Feinde. Gekreuzigt werden, das war in Israel der endgültige Beweis dafür, dass man von Gott verworfen war. Das einzige, was die Jünger jetzt noch tun konnten, war ihre hilflose Liebe über dem Leichnam auszugießen. Sie konnten aber den Toten nicht mehr zurückholen, ihr Leben - so schien es - hatte keine Hoffnung mehr. Wir sagen im Glaubensbekenntnis: „hinabgestiegen in das Reich des Todes“. Wir kommen von Ostern her und dürfen es wissen und bekennen: der gekreuzigte Jesus wurde nicht dorthin geführt wie die anderen Toten, als hilf-loser Gefangener, durch eine Tür, die sich nie mehr öffnen würde, sondern stieg hinab als der Herr des Todes und brach die Tore des Totenreiches. Täglich stehen überall in der Welt trauernde Menschen erschüttert an Särgen und Gräbern. Auch den Jesus nahestehenden Frauen und Männern ist es am ersten Karfreitag so ergangen. Es schien zunächst, dass geistliche Obrigkeit und weltliches Gericht gesiegt hätten. Nur wenige gingen mit gestärktem Glauben von der Kreuzigung wieder nach Hause. An jenem Samstag gab es keine starke Jesus-Gruppe mehr in Jerusalem. Josef, der einflussreiche Mann aus Arimathäa, war daher mit seinem Vorhaben keineswegs im Trend. Er handelte selbstbewusst, gewissensbewusst. Einzig innerhalb des Gesetzes konnte er sich bewegen, dass die Beisetzung eines Gekreuzigten vor dem Sabbat umgehend verlangt.

In unserem Text heißt es: „Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war, welcher ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa“. „Am Abend“, das heißt, am Freitagabend, dem Tag vor dem Sabbat, der bereits abends um 6 Uhr beginnt. Wer war dieser Josef von Arimathäa? Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, aber heimlich erkannte er Jesus. Alles, was dieser Josef von Jesus hörte, hatte ihn nachdenklich gemacht. Er hatte aber nicht den Mut gehabt, Jesus öffentlich zu bekennen, denn er befürchtete, dass das Bekenntnis zu ihm seine Stellung im Rat kosten würde. Es bleibt hier immer wieder die Frage: was wird mit all denen geschehen, die mit Jesus von Nazareth Umgang hatten? Jesu Widersacher, die ihren Willen gehabt haben und sein Sterben sehen konnten, sind jetzt stumm. Seine Gefolgsleute verbergen sich - und einige, die immer bei ihm waren, streiten sogar ab, ihn je gekannt zu haben. Diese Feigheit stößt diesen Josef ab, weil er in ihr seine eigene Feigheit wiedererkennt. Er glaubte an den Mann aus Nazareth. Obgleich es schon spät am Rüsttag war, wagte er den Gang zum Landpfleger Pontius Pilatus. Pilatus wollte nun keine Komplikationen, denn die Stadt musste wieder ihren Frieden haben. Der Bericht über diesen Jesus sollte für den Landpfleger zu einem Abschluss kommen. So entsprach er dem Ansinnen des Josef.

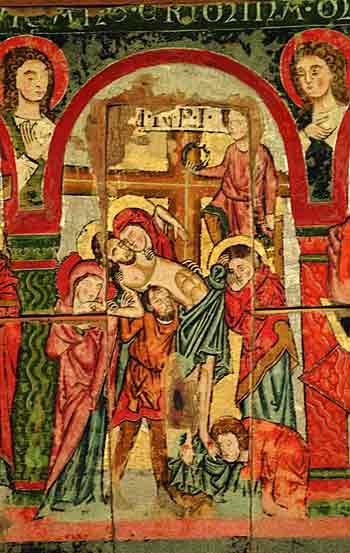

Lassen wir das Bild zu uns sprechen und die 6. Szene unseres Retabels näher betrachten. Es ist sicher ein Unterschied, ob wir die biblische Geschichte lesen und hören oder diese in einem Bild vor uns sehen. Es macht die Beziehung, die wir in dem Geschehen haben, gegenwärtig. Nur wenige waren Zeugen der Kreuzabnahme. Wir sehen Josef von Arimathäa, die Mutter Jesu, den Jünger Johannes und Nikodemus. Der Kreuzestod ihres Herrn hatte sich tief in ihren Herzen verwurzelt, sie sind betroffen und fühlten sich angesprochen, das drängt sie zu dem Entschluss zu dieser Liebestat der Kreuzabnahme, die uns die Bildszene zeichnet. Die Szene wird begrenzt von trauernden Frauen, die letztlich den Zwischenraum zu den einzelnen Segmenten bilden, erschüttert von dem Leid dieses Jesus von Nazareth sind sie stille Zeugen der Kreuzabnahme. Die Kreuzabnahme ist eine mutige Tat. Josef von Arimathäa setzte alles aufs Spiel: seine Ehre, seinen Posten, um dem Heiland die letzte Ehre zu erweisen. Das Leiden und Sterben Christi hatte ihm den Mut gegeben zu diesem Liebeswerk. Die Person des Josef wird auf unserem Bild zwergenhaft dargestellt, er möchte mit seiner Person ganz in den Hintergrund treten, er nimmt den Leib Christi bei der Kreuzabnahme liebevoll auf seine Schulter. Wir denken noch an die Kreuzigungsszene, dort steht Maria in still ergebener Trauer über den verstorbenen Christus unter dem Kreuz, hier nun beugt sich die Mutter Jesu über sein Gesicht und erweist die Liebe zu ihrem verstorbenen Sohn. Zu den Füßen kniet der Jünger Johannes, der das Blut, das Christus vergossen hat zur Vergebung der Sünden, mit einem Tuch auffängt. Ein Gehilfe mit dem Zimmermannshammer in der Hand, steht auf einer Leiter über der Gruppe - der Künstler hat wahrscheinlich hier Nikodemus mit einbezogen. Er war ebenso ein Ratsherr und ein heimlicher Anhänger Jesu gewesen. Er hält die Dornenkrone über den Toten, diese Krone verwandelt sich jetzt in eine Siegeskrone. Hier leuchtet nun schon das Ostergeschehen hindurch.

Vielleicht kennen wir auch so spätes Liebesmühen um einen Toten. Die letzte Ehre erweisen ist Zeichen der Anerkennung, des Dankes. Aber bei Lebzeiten Liebe erweisen sollte der bessere Weg, eine Verpflichtung sein. Die Evangelien berichten mit großem Ernst von dunkler Schuld gegen Christus, vom traurigen Versagen der Jünger, aber doch auch vom hilfesuchenden Schächer und der stillen treuen Liebe einiger weniger. Sie haben sich gedrungen gefühlt, ihrem Heiland etwas zu Liebe zu tun. Das zeigt uns auch die Kreuzabnahme. Deshalb sollte es auch uns immer wieder dazu drängen zu stillem Liebesdienst für ihn, der den Weg für uns an das Kreuz ging.

Dieses Kreuz kann man mit einem Wort umschreiben: Stellvertretung. Einer hat für uns bezahlt. Mit Jesus sind wir gekreuzigt worden, mit Jesus sind wir gestorben, mit Jesus sind wir begraben und mit Jesus sind wir auferstanden. An diesem stillsten der Tage, dem Tag zwischen Karfreitag und Ostern, werden wir vor die Frage gestellt: Was ist dir und mir dieser Jesus Christus, der für dich und mich gestorbenen und für dich und mich auferstanden ist? Die Summe seines Lebens heißt grenzenlose Liebe, die uns gilt: Er hat uns geliebt und sich selbst für uns in den Tod gegeben. Jesus ist der „Gott für uns“, der Heiland für dich, der Retter für mich. In diesem Für-uns, Für-dich, Für-mich begreifen wir seine Liebe. Nun erst können wir wirklich füreinander da sein in Liebe und Dienst, weil er uns geliebt hat bis in den Tod.

Es wäre zu wenig, wenn wir in der Passionszeit uns am Mitleid mit dem unschuldig leidenden Heiland genügen lassen wollten Er hat uns allen einen Dienst getan, den nur er, der Sündlose, tun konnte. Er tat es nicht, um seine Stärke auszustellen, sondern um uns den größten Liebesdienst zu tun, der uns widerfahren konnte.

Wie der Ratsherr Josef von Arimathäa, wie seine Freunde und wie die Jünger stehen auch wir unter dem Kreuz unseres Herrn. Wie sie sind auch wir betroffen davon, dass er so bitter sterben musste. Aber ist das alles, was wir an dem Grabe unseres Herrn tun können. Hier geht es darum, dass wir Tieferes von dem Leidensweg Jesu erfassen. Wir müssen angerührt werden von dem Wort aus unserem Glaubensbekenntnis in seiner Erklärung: „wahrer Gott und wahrer Mensch“. So ganz kommt die Liebe Gottes in Jesus Christus zu uns, da er sich ganz hineingibt in das Bitterste unseres Menschenschicksals, in die Qual der Gottesferne am Kreuz und nun in die Kälte des Todes. Und das alles aus ganzer freier Hingabe. Wir wollen darum still werden vor der unfasslichen Kraft seiner Treue gegen uns. Und uns rufen lassen zum Dienst für Christus.

Das Kreuz ist zunächst ja ein Todeszeichen, ein Fluchzeichen. Aber indem Jesus den Fluch des Todes, das Gericht für uns trägt und überwindet, wird das Kreuz ein Siegeszeichen, ein Lebenszeichen. Wir wissen uns zuletzt in Gottes Händen aufgehoben. Das soll uns Trost sein, Trost unter Jesu Kreuz, auch unter den Kreuzen unseres Lebens.

Ein kleines Mädchen kommt vom Dorf in die Großstadt, sie sieht die vielen Kirchtürme und fragt die Mutter: „Warum sind auf den Kirchen die Pluszeichen?“ Vom Rechnen wusste sie, dass das Kreuz das Zeichen für Plus ist. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das unter dem Pluszeichen Gottes steht. Eigentlich steht unser Leben unter dem Minuszeichen von Sünde und Tod. Aber wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen, wird er uns vergeben und uns mit dem Zeichen des Kreuzes segnen. Dann ist die Schuld vergeben, der Tod besiegt, das Leid getragen. Wir sind von Gott zum Leben gezeichnet, ja gesegnet.

Amen.

Prädikant Ernst Lückhoff, Wetter

Josef von Arimathäa - gegenüber den Frauen fast zwergenhaft dargestellt -nimmt Christus bei der Kreuzabnahme auf seine Schulter. Zärtlich mit Küssen auf Wange, Hände und Füße wird Christus empfangen. Über sein Gesicht beugt sich Maria, seine Mutter. Zu seinen Füßen kniet ihr entsprechend ein Jünger (wahrscheinlich ist Johannes gemeint), der das Blut mit dem Tuch auffängt. Ein Gehilfe mit Zimmermannshammer in der Hand steht auf einer Leiter über der Gruppe. Es könnte sich um den in Johannes 19,39 erwähnten Nikodemus handeln. Im Bild hält er die Dornenkrone über den Toten. Man möchte einen Siegeskranz darin sehen. Das Bild beantwortet die Frage nicht, ob wir es dürfen. Es fordert seinen Betrachter zur Entscheidung heraus. Es gibt keine voreilige Ostersymbolik in diesem Werk zu sehen.