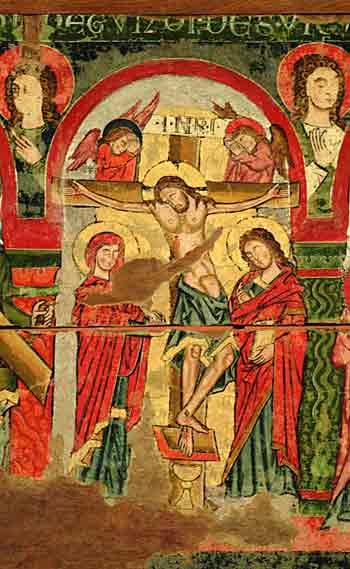

Unter dem Eindruck der Worte aus dem Johannes-Evangelium lassen wir das Bild ein paar Minuten auf uns wirken. - Die Darstellung der Kreuzigung ist fast symmetrisch. Das Kreuz in der Mitte. Zu beiden Seiten in der oberen Bildhälfte zwei Engel, Boten aus der Welt jenseits unserer Wirklichkeit. Rechts und links neben dem Kreuz stehen Maria, die Mutter Jesu und Johannes, der Jünger, den Jesus liebhatte. Deutlich zu lesen ist das INRI, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Jesu Ankläger ist es ein Ärgernis. Dem lebenden Jesus haben sie diesen Anspruch König und Herr zu sein, aberkannt. Im Sterben trägt Jesus seinen Titel. Die Engel verbergen ihr Angesicht. Ist das qualvolle Leiden zu schrecklich gewesen? Oder verstecken sie ihre Tränen? Tränen, die die Engel vergießen angesichts des Todes des Gottessohnes, aber auch angesichts der Schuld der Menschen.

Trotz des Sterbens und des Todes mutet die Szene irgendwie friedvoll an. Oder ist es Resignation im Angesicht des Todes? Haben sich alle Beteiligten dem Tod, dem Unausweichlichen ergeben?

„Es ist vollbracht.“ Der Künstler scheint gerade diesen Moment eingefangen haben. In den Gesichtern ist kein Entsetzen zu sehen, kein Schmerz. Der Gekreuzigte selbst hat den Kopf geneigt, die Augen geschlossen. „Es ist vollbracht.“ Er ist nicht mehr im Todeskampf, gequält von Schmerzen, hingegeben in die tiefe Gottverlassenheit.

„Es ist vollbracht.“ Jesus ist seinen Weg zu Ende gegangen. Er hat Gottes Willen erfüllt. Noch im Sterben hat Jesus die Menschen unter dem Kreuz im Blick. Er stellt seiner Mutter Maria den Lieblingsjünger Johannes zur Seite. Jesus kümmert sich um den Kummer seiner Menschen.

„Es ist vollbracht.“ Der Tod scheint fast wie eine Erleichterung. Es ist ausgestanden, der Schrecken, die Macht des Bösen und die Schmerzen sind vorbei.

Die Szene wirkt merkwürdig entspannt.

Es ist eine heilige Szene. Alle Beteiligten tragen einen Heiligenschein. Der Feind, die Mächte der Finsternis haben hier keinen Platz mehr. „Es ist vollbracht.“ Das Heilige, die Zugehörigkeit zu Gott, verbindet die Personen. Zugleich wirken sie isoliert. Jeder ist alleine mit seiner Trauer. Jeder ist eben auch ganz alleine unter dem Kreuz. Meinen Platz unter dem Kreuz kann ich nicht abtreten, mich nicht vertreten lassen.

„Es ist vollbracht.“ Noch ist kein Sieg, kein Triumph auf dem Gesicht des Gekreuzigten zu sehen. Aber die Szene wirkt darum nicht trost- oder hoffnungslos. Jesus vergießt sein Blut für uns. Aber sein Tod ist nicht vergebens. Sein Blut geht nicht verloren, sondern es wird verwandelt.

Ein Kelch, der zu Füßen des Kreuzes steht, fängt das Blut auf. Er erinnert an einen Abendmahlskelch und damit an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, als er den Kelch nahm und mit diesen Worten weiterreichte: „Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.“ (Matthäus 26,27b+28). Der Kelch wird zum Hoffnungssymbol. Denn Jesus sagt weiter: „Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.“ (Matthäus 26,29)

Es gibt eine Zukunft. Es gibt Leben. Es geht weiter, auch wenn das in der Stunde des Todes keiner zu hoffen und glauben wagt. Da ist der Schmerz stärker als die Hoffnung. „Es ist vollbracht.“ Dieser Satz nimmt Jesu Sterben die Sinnlosigkeit. Er bringt zu Ende, was nötig ist, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen.

„Es ist vollbracht“ kann nur der sagen, der bereit war, den Weg des Leidens und Sterbens zu ertragen. „Es ist vollbracht“ sagt der, der sich nicht geweigert hat, Spott und Schmerzen auszuhalten. „Es ist vollbracht“ sagt der, der noch im Sterben an andere denkt und ihren Schmerz und ihre Trauer wahrnimmt. „Es ist vollbracht“ sagt Jesus, der Christus, der uns durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz das Leben schenkt.

Seit dem Kreuz von Golgatha kann kein Mensch sagen: „Gott versteht mich nicht.“ Er ist in Jesus Christus bis in die tiefsten Tiefen gegangen. Er hat die Verachtung und den Spott der Menschen ertragen. Er hat furchtbare Schmerzen und Qualen ausgehalten. Er ist dem Dunkel der Gottverlassenheit nicht aus dem Weg gegangen. Er kennt das Menschsein.

Ich spüre, wie schnell ich bei Ostern bin. Ich sehe das Licht der Auferstehung bereits leuchten. Aber wir müssen wohl alle lernen, das Dunkel auszuhalten, damit wir uns noch mehr am Licht freuen. Ohne das Dunkel gäbe es kein Licht. Ohne das Kreuz keine Auferstehung. Ohne Jesu Passion, seine Leidensbereitschaft für uns, keine Versöhnung mit Gott.

„Es ist vollbracht.“ Gott sei Dank!

Amen.

Lektorin Ulrike Henrizi, Wetter